Не бывает народа, у которого нет своего исторического наследия. Оно складывается из традиций, религии, памятников старины, осознания принадлежности к родине, а также народные промыслы. Одним из таких ремесел и памятником старины, является Гжель. Это и название старинного села, сейчас известного во многих странах мира, и роспись на керамических изделиях, и фарфоровый завод, и целый район, объединяющий 27 деревень, формирующий знаменитый «Гжельский куст».

История искусства гжели

Деревня Гжель – место, со времен Ивана Калиты славившееся хорошей глиной, пригодной для гончарного ремесла. Царь Алексей Тишайший повелел Приказом прислать 15 возов глины, которая использовалась как материал для изготовления новых аптекарских и алхимических сосудов. Скоро целая волость была приписана к Аптекарскому Приказу. Крестьяне изучали гончарное ремесло. Стал зарождаться гжельский промысел, искусные мастера сразу освобождались от рабства.

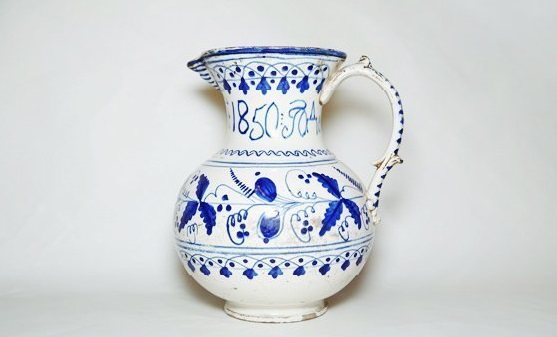

До начала восемнадцатого века в Гжели уже существовало 25 фабрик, выпускающих из красной глины кувшины, кружки, квасники и другую посуду; кирпичи, керамический изразец, простые детские игрушки.

Гжельская майолика

Восемнадцатый век – возникновение гжельской майолики достигло своего расцвета. Мастерство художников принесло успехи в росписи по необожженному черепку, покрытому белой эмалью. Форма изготовленных сосудов была необычна – они делались по образцу древних старинных фляг. Сам расписной кувшин, ваза фруктовница или другой сосуд, делался на подносе из львиных лап. Верхняя часть сосуда дополнялась изогнутыми носиками и ручками, там же могла быть птица, фигурка человека, рыбка, звери в смешных позах. Народные умельцы цветной краской выводили затейливые травы, цветок или листья.

Гжельский полуфаянс

Когда была найдена серая глина, возникло производство полуфаянса. Он имел толстый, но уже белый черепок, издавал глухой звук. Мастера расписывали изделие после первого обжига, что облегчало и ускоряло работу. Во времена Петра Первого пришла мода на голландский орнамент бело-голубого цвета. Появился китайский фарфор тех же оттенков, который стали использовать как образец. Только изделие стали расписывать синей краской. Скоро уникальный узор на белом фоне, стал визитной карточкой гжельской прикладной расписной техники. Черный кобальт лучше всех соединялся с глазурью и давал сияние. Стали появляться элементы очеловечивания. Например, чайник оформлялся как человеческий облик, носик-вылив – в форме носа, прорисовывались глаза, надувшиеся щеки.

Гжельский фаянс

В тридцатых годах девятнадцатого века, между Россией и Англией были непростые отношения. Тогда же было введено ограничение на ввоз Стаффордширской фаянсовой посуды. Это имело большое значение, благодаря чему расцветает фарфоровый гжельский завод – на более чем 30-ти фабриках выпускалась гжель — посуда, тонкий фаянс.

Простой крестьянин Киселев, работавший на фабрике Тереховых, за десять лет освоил принципиально новую технику росписи тонкого фаянса. Затем он отделился, стал со своими учениками создавать настоящие произведения. Мастера освоили искусство кистевой росписи, методику переводной печати, цветные рельефы, научились покрывать изделие солями металлов, дающим золотой, серебряный цвет, перламутровый блеск.

Гжельский фарфор

Первые попытки изготовить фарфор, были еще в восемнадцатом веке. Тогда цена фарфора приравнивалась к золоту. В России его выпускал Императорский завод, и гжельские мастера стремились овладеть этим искусством.

Вскоре был найден состав белой фаянсовой массы. Тогда же был построен первый фарфоровый завод, на котором его основатель – Куличков, научился создавать настоящий фарфор. С тех пор керамика Гжели постоянно становилась лучше.

На творчество влияли мода, западные традиции. В советские времена – это были портреты героев войны и труда. Мастера создавали свою, неповторимую прикладную технологию, следуя традициям русского народа.

В советское время Гжель фарфоровый завод — был сосредоточением значительной части всех выпускаемых фарфоро-фаянсовых изделий СССР.

Экскурс в историю

«Гжель» – не просто посуда, это определённый пласт российской культуры, стиль, который теперь применяется в оформлении одежды, жилых и общественных интерьеров, даже автомобилей. Современные мастера стараются хранить традиции уникального предприятия и поддерживать высокие стандарты качества, заданные его основателями. Производство керамики в подмосковном районе вокруг деревни Гжель началось ещё в XIV веке при Иване Калите. Местная почва содержала большое количество глины, поэтому развитие здесь гончарного дела было неизбежным. Расцвета ремесло достигло к середине XVII века, когда сырьё стали добывать в промышленных масштабах.

Первые керамические изделия: посуду и лепные игрушки изготавливали из красножгущихся глин. В первой четверти XVIII века особую популярность приобретает майолика, производимая из грубо обработанной каолиновой массы с последующей росписью многоцветными политыми глазурями. Несмотря на исключительное качество гжельской глины, отмечавшееся ещё М. В. Ломоносовым, фаянсовые, а тем более фарфоровые заводы появились на гжельской земле далеко не сразу.

Начало

В 1800 году крестьяне из деревни Володино – братья Куликовы обнаружили вблизи своего надела залежи каолина, пригодного для высокотемпературного обжига. Было решено основать семейную фарфоровую мануфактуру, тем более, что один из братьев – Павел знал тонкости технологии и основные секреты производства. Он работал на немецком в Перово, который выпускал продукцию по мейсенскому образцу. Именно Павла Куликова можно считать основателем традиции гжельского фарфора. Мастер использовал в росписи приёмы Мейсена, нанося на белый обожженный черепок кобальтовые узоры. Но тематика была исконно русской, в характерном народном стиле.

Братья пытались сохранить монополию, однако другим крестьянам удалось узнать конструкцию обжиговой печи и рецепт глиняной массы. В результате было открыто ещё несколько фарфоровых предприятий с аналогичной продукцией.

Упадок и новый расцвет производства

Примерно в 50-х годах XIX века серьёзную конкуренцию Гжели составили заводы династии Кузнецовых. Производство пришло в упадок, но после Второй мировой войны было восстановлено в полном объёме. Большие усилия по сохранению гжельского наследия приложила художница Наталья Ивановна Бессарабова. В 1946 она представила первые эскизы обновлённых изделий, заложив основу современного стиля всех предприятий, работающих под брендом Гжели. Благодаря Бессарабовой, формы посуды стали более изящными и лаконичными, а роспись немного упростилась, чтобы продукцию можно было выпускать крупными партиями.

Художница также создала базовые скульптурки животных, большинство которых используется по сегодняшний день. В настоящий момент под маркой «Гжели» объединилось несколько десятков фабрик, большинство из которых принадлежат частным компаниям.

Они строго придерживаются традиционной технологии производства и не меняют, а лишь совершенствуют стиль продукции, адаптируя её к веяниям времени. На предприятиях нередко работают семейные династии. Поскольку земля края глинистая, а значит, неплодородная, керамика испокон веков является главной «кормилицей» местного населения.

Характерные черты росписи

Поверхность изделия полностью глазурована;

- Уникальная цветовая гамма – красивые синие тона на белом теле;

- Сложные геометрические формы и растительные орнаменты;

- Полностью ручная роспись.

Наносить вручную гжель-узоры – это очень тонкая и изящная работа. Главное, в ней так распределить цвета и оттенки, чтобы получилась гармоничная композиция. В ее центре – сюжет, от которого отходят элемент орнамента или сюжетные линии.

Гжель и современная мода

Но не только посудой единой или сувенирами живет гжель в современном мире. Все чаще именитые дизайнеры используют народные мотивы в создании модных коллекций. Благодаря неподдельной художественности, гжель — один из наиболее самобытных и популярных в современной моде мотивов.

Одежда с гжелью будет по вкусу далеко не одним только ценителям этно стиля

В моду входят даже детские наряды с этой колоритной росписью

Почему же, спустя столько лет, такой орнамент не теряет своей актуальности? Во-первых, гжель выполняется в стильной цветовой гамме. Все оттенки лазури, небесно-голубого и сочного синего на нарядном белом фоне — это всегда торжественно и стильно. Такое одновременно простое, строгое и яркое сочетание неизменно настраивает на позитив. Во-вторых, орнамент в исконно русском стиле в последнее время рождает все больший интерес у Запада, подогреваясь признанными в моде отечественными мэтрами.

Сейчас гжель можно встретить даже на таком нехарактерном для русского наряда аксессуаре, как корсет

Настоящей сенсацией стал тот факт, что сам мастер Valentino создал невероятную коллекцию платьев, стилизованных под гжель. Такое платье с оригинальным по своей природе и самобытным принтом не только привнесет в образ ноты хрупкой женственности и волшебного изящества. Дополнив его эксклюзивными аксессуарами ручной работы в этно-стиле, наряд подарит настоящую русскую сказку.

Все без исключения старорусские промыслы отличаются высокой художественностью, символизмом и неподдельной философией этники. Именно поэтому гжель и сегодня не теряет актуальности, а является во всем мире драгоценным символом русской культуры.

Элементы и узоры гжельской росписи

Все элементы гжели наносятся плавно, им присуща округлость, мягкость цвета.

- Плавный переход от светлого центра, к темным, насыщенным тонам краев рисунка;

- Темный центр, постепенно светлеющий, к краям изображения становится светлым, почти белым.

Любой узор на фарфоре всегда имеет свой, уникальный декоративный стиль. На изделии могут возникать город или сельский пейзаж, бытовые сценки, элементы иконописи, изображение природы, или сказочные герои. Российские народные промыслы имеют строгие законы, и спутать их невозможно ни с чем.

Цвета гжельской росписи

Традиционный узор — ярко-синий кобальт на белом теле, изделия получают с помощью специального состава. Его особенность- расписанный предмет погружают в белую глазурь, затем обжигают. После обжига эмаль становится прозрачной. Получается изысканный орнамент нежно-синего цвета. Само изделие приобретает твердость, оригинальный глянцевый блеск. Иногда глазурь декорируют золотом или платиной, затем опять обжигают.

Выделяют три дополнительные техники

На майолике – надглазурная роспись разных цветов. Дополняется золотом, кобальтовым декором, платиной. Расписывают чайные сервизы, наборы столовой посуды, сувениры, другие изделия. Пример – городецкая роспись.

Роспись наоборот — фон — кобальтовая синь, а роспись – надглазурная белая эмаль. На ярко-синем фоне белоснежные растения, животное или пейзаж.

Костяной фарфор цвета совсем без узоров, иногда золотая или платиновая надпись, небольшие изображения. Допускаются оттенки — синяя или цветная эмаль.

Техника теневых мазков

Настоящий фарфор в гжели расписывается всегда вручную, художники быстро делают ровные отпечатки, которые вначале все имеют один основной тон. После обжига вид готового изделия наполняют более двадцати оттенков и полутонов.

Мазок с тенями создается кистью, на одну сторону которой набирается краска. При выполнении приема кисть совершает круговое движение. Начало рисунка – будет появляться густой насыщенный цвет, он постепенно будет выглядеть светлее, а кончик получается тонкий, нежно-голубого оттенка.

Как отличить подлинное изделие от подделки

Гжель — это исключительно качественные изделия. Они высоко ценятся как в России, так и за рубежом. Но иногда можно встретить подделки. Как правило, они не отличаются качеством исполнения, а рисунок на них нанесен обычной краской, вместо окиси кобальта.

Настоящую гжель можно отличить по следующим признакам:

- поверхность керамики или фарфора — идеально гладкая, а фон — белоснежный;

- на донышке изделия должен присутствовать фирменный штамп гжели — лебедь или же чёткими крупными буквами написано и обведено в овал слово «гжель»;

Фирменное клеймо.

- на особо ценных изделиях может присутствовать пометка «расписано вручную», и даже стоять фамилия мастера;

- настоящая гжель удивительно прочная, так как изготавливается из уникальных сортов белой глины с добавлением кварцевого песка;

- рисунок, нанесенный мастером, отличается качеством прорисовки деталей;

- форма изделий проста, без излишней вычурности.

Способ изготовления посуды промысла гжель

Весь процесс можно разделить на пять этапов.

Создается заготовка – делается форма специальными щипцами на гончарном круге. В форму заливают фарфоровую массу. Там она застывает. Каждый элемент посуды (ручки для кувшинчика или конфетницы, узоры для подсвечника или масленки) выливают в разных формах.

Подготовка и первый обжиг – предмет вручную шлифуется для ровного наложения рисунка, затем обжиг, где посуда находится 8 часов.

Контроль и первая выбраковка – изделие погружается в фуксин, оно окрашивается в красный цвет, выявляет все недостатки или трещины. Если брак невозможно исправить, то его отправляют на переплавку.

Роспись – каждый мастер имеет свою, уникальную технику и в конце делает подпись работы. Затем вручную окунает готовую посуду в парафиновую ванну, откуда потом в глазурь.

Второй обжиг – После окунания в теплой глазури, посуду обжигают в течение 18 часов.

После всех этапов –современная посуда принимает свой законченный вид.

Изделия

В сувенирных, посудных отделах или интернет-магазинах, можно выбрать продукцию на самый взыскательный вкус. На сайтах производителей найдется любая информация о товаре, можно посмотреть биографию мастеров и описание предмета.

Подсвечник – «Жар», икорница «Жар-птица», тарелка гжель, фарфор – «Люкс», «Классик», блинницы.

Посуда из гжели отличается не только орнаментом, но и огромным выбором форм: чайные пары, различные сервизы, кофейные наборы, заварочные чайники с чашкой и расписной ложкой, цветочные вазы, разделочные доски, сахарницы, розетки разных форм и размеров, блюда и блюдца, самовары.

Сувениры в виде шкатулок, фигурок животных, подносов, сказочных героев; пасхальные яйца, матрешки, колокольчики, листок календаря, пивная кружка.