§ 6. Соотношения главных размерений и коэффициенты, характеризующие форму судового корпуса

Главная / Издания / Литература / Книжная полка / К.Н. Чайников. Общее устройство судов

Кроме приведенных ранее общих сведений о форме обводов диаметральной плоскости, конструктивной ватерлинии и мидель-шпангоута, для более полной характеристики формы судовых корпусов и представления о зависящих от нее мореходных и эксплуатационных качествах судов необходимо знать следующие числовые соотношения главных размерений судна:

1) отношение L/B, влияющее на ходкость судна;

2) отношение В/Г, влияющее на остойчивость судна, его ходкость и качку. Увеличение относительной ширины улучшает остойчивость судна, но качка при этом становится более резкой и сопротивление воды движению судна возрастает;

3) отношение Н/Т, влияющее на непотопляемость судна. Увеличение относительной высоты борта улучшает непотопляемость судна;

4) отношение L/Т, влияющее на поворотливость судна. Увеличение относительной длины судна ухудшает его поворотливость;

5) отношение L/Н, связанное с характеристикой общей продольной прочности судна (по Правилам Регистра СССР L/H должно быть в пределах от 9 до 14).

Наконец, судить о форме подводной части корпуса судна позволяют безразмерные коэффициенты полноты, полученные путем сравнения основных площадей и объемов корпуса с соответствующими площадями и объемами простейших геометрических фигур и тел, построенных на его главных размерениях.

Такими основными коэффициентами полноты подводной части корпуса судна являются:

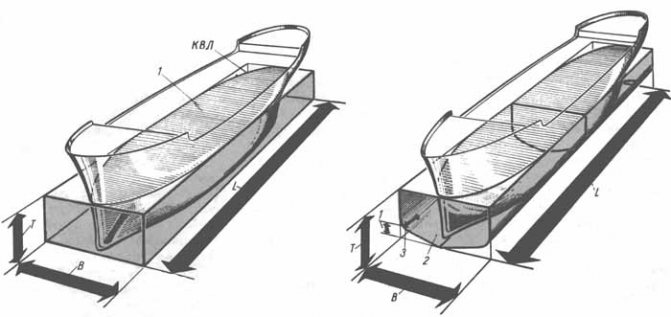

а) коэффициент полноты конструктивной (грузовой) ватерлинии а — отношение площади ватерлинии 5 к площади описанного прямоугольника, построенного по расчетной длине L и ширине корпуса В (рис. 8, а)

б) коэффициент полноты мидель-шпангоута в —отношение площади погруженной части мидель-шпангоута w к площади описанного прямоугольника, построенного по расчетной ширине В и осадке корпуса Т (рис. 8, б)

Рис. 8. Коэффициенты полноты подводной части корпуса судна: а — ватерлинии; б — мидель-шпангоута; в — водоизмещения.

в) коэффициент полноты водоизмещения В — отношение объема подводной части корпуса V к объему описанного параллелепипеда, построенного на расчетной длине L, ширине В и осадке корпуса Т (рис. 8, в) Кроме трех приведенных основных и независимых коэффициентов а В и б, применяют два коэффициента ф и y), являющихся производными от первых и связанных с ними следующими соотношениями:

г) коэффициент продольной полноты ф — отношение объема подводной части судна V к объему призмы с основанием, равным площади погруженной части мидель-шпагноута w, и высотой, равной длине корпуса L,

Подставляя вместо о и V их значения, после упрощения получим зависимость этого коэффициента общей полноты и полноты мидель-шпангоута Коэффициент ф выражает распределение по длине корпуса объема его погруженной части, оказывающего влияние на сопротивление воды движению судна;

д) коэффициент вертикальной полноты y — отношение объема подводной части корпуса V к объему призмы, основание которой равно площади конструктивной (грузовой) ватерлинии судна S, а высота— осадке корпуса Т

подставляя вместо S и V их значение и произведя упрощение, получим зависимость y от 8 и а Значение всех этих отношений и коэффициентов позволяет установить закономерность влияния формы корпуса на качество судна и использовать их при проектировании новых судов.

Для каждого основного типа судна, на основании долголетней практики судостроения, выработались оптимальные величины этих показателей.

Вперед Оглавление Назад

Коэффициенты полноты

Коэффициент полноты конструктивной ватерлинии α — отношение площади КВЛ к площади прямоугольника, стороны которого равны L и В. Чем меньше этот коэффициент, тем острее ватерлиния. Обычно суда с большим L/В (длинные узкие суда) имеют большие коэффициенты полноты КВЛ, чем короткие широкие суда.

Коэффициент полноты мидель-шпангоута β — отношение погруженной площади мидпь-шпангоута к площади прямоугольника со сторонами В и Т. На него существенное влияние оказывает форма шпангоутов, а также подъем и радиус скулы. Чем больше подъем и радиус скулы (например, у малых рыболовных судов, буксиров и ледоколов), тем меньше коэффициент полноты мидель-шпангоута.

Коэффициент общей полноты δ — отношение объема подводной части судна к объему тела со сторонами L х В х Т. Этот коэффициент до некоторой степени характеризует форму судна в отношении остроты и оказывает существенное влияние на водоизмещение (грузоподъемность); с другой стороны, с ростом δ увеличивается сопротивление судна. Напротив, судно при заданном водоизмещении с уменьшением коэффициента полноты становится длиннее, не становясь при этом тяжелее, так как потребная мощность двигателя при заданной скорости уменьшается, вследствие чего потребность в топливе становится меньше. Такое судно будет более рентабельным еще и потому, что оно длиннее и, следовательно, может иметь больше трюмов.

Коэффициенты полноты ватерлинии и общей полноты (слева).

1 — площадь КВЛ, В — ширина судна, КВЛ — конструктивная ватерлиния, L — длинна судна, T — осадка судна

Коэффициенты полноты мидель-шпангоута и продольной полноты (справа).

Указанные выше коэффициенты полноты взаимосвязаны, поэтому их нельзя выбирать произвольно. Перечисленные характеристики формы (относительные величины и коэффициенты полноты) во многом определяют поведение судна в море, сопротивление движению и рентабельность судов и, кроме того, взаимно влияют друг на друга.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Плавучестью корабля называется его способность плавать с заданной посадкой, неся на себе все грузы, необходимые для выполнения боевых или иных задач, свойственных данному классу корабля.

Плавучесть есть самое необходимое мореходное качество корабля, с потерей которого он тонет. Когда корабль плавает на поверхности спокойной воды, на него действуют две равные и противоположно направленные силы, уравновешивающие друг друга. Первая сила — вес корабля Р, которая складывается из весов корпуса, вооружения, боеприпаса, бронирования, механизмов, топлива, масла, воды, провизии, экипажа и запасных частей. Сила веса направлена всегда вниз (к центру Земли), и под ее влиянием корабль стремится всегда погрузиться. Эта сила приложена в точке G, называемой центром тяжести корабля. При проектировании, постройке и эксплуатации корабля, чтобы исключить постоянный крен, стремятся разместить грузы таким образом, чтобы центр тяжести находился в диаметральной плоскости. Обычно центр тяжести корабля находится вблизи плоскости мидель-шпангоута и несколько смещен в корму, а по высоте примерно на половине высоты надводного борта или, как правило, несколько ниже. Второй силой, действующей на корабль, является равнодействующая всех сил давления воды на погруженный объем корпуса. Эта сила, обозначаемая буквой D, приложена в центре тяжести погруженного объема корабля и направлена вертикально вверх. Под ее влиянием корабль стремится всплыть, поэтому ее называют силой поддержания или силой плавучести корабля. Точка приложения силы поддержания обозначается буквой С и называется центром величины; она является геометрическим центром тяжести погруженного объема корпуса корабля.

При проектировании и постройке корабля обводы корпуса делают такими, чтобы центр величины при прямом положении корабля находился в диаметральной плоскости и на одной вертикали с центром тяжести корабля. По высоте, считая от основной плоскости, центр величины находится несколько выше половины осадки корабля.

Для обеспечения равновесного положения корабля необходимо и достаточно, чтобы вес корабля был равен силе поддержания, т. е. Р=уV=D и центр тяжести и центр величины корабля лежали на одной вертикали. Если сила поддержания больше веса корабля, корабль всплывет, если меньше — погружается. Если центр тяжести и центр величины по длине корабля не совпадают, то корабль будет наклоняться в продольной плоскости (дифферентоваться) до тех пор, пока эти точки не окажутся на одной вертикали, после чего корабль будет плавать в положении равновесия, но с дифферентом. Если центр тяжести и центр величины не совпадают по ширине корабля, то корабль будет наклоняться в поперечной плоскости (крениться) до тех пор, пока эти точки не совпадут по вертикали, после чего корабль будет плавать в положении равновесия, но с креном. Надо всегда иметь в виду, что всякое перемещение грузов, а также прием или расход их вызывает перемещение центра тяжести и центра величины. Выдающийся древнегреческий математик и механик Архимед доказал, что сила поддержания равна весу воды, вытесненной погруженным в нее телом (поэтому силу поддержания иногда называют архимедовой силой). Вес воды, вытесненной плавающим кораблем, называется его весовым водоизмещением, измеряется в тоннах и обозначается буквой D (этой же буквой иногда обозначается сила поддержания). Объем воды, вытесненной плавающим кораблем, называется объемным водоизмещением, обозначается буквой V и измеряется в кубических метрах. Зная объем погруженной части корпуса корабля, можно определить объем вытесненной воды, или объемное водоизмещение. Если бы корпус корабля был сделан в виде прямоугольного ящика длиною L и шириною В и плавал бы с осадкой T, то объем погруженной части такого корабля легко было бы найти по формуле

V = LВТ куб.м

Так как корпус корабля значительно отличается от прямоугольного ящика и имеет в носу и корме сужения, т. е. имеет меньшую полноту, то вводят специальный коэффициент, учитывающий отличие обводов корпуса корабля от формы ящика. Этот коэффициент, называемый коэффициентом полноты водоизмещения, обозначается буквой дельта и лежит в пределах от 0,45 до 0,65. Зная длину, ширину, осадку корабля и коэффициент полноты водоизмещения, можно приближенно определить объемное водоизмещение по формуле

V=дельта х В х Т куб.м

Зная объемное водоизмещение корабля, легко получить весовое водоизмещение, для чего необходимо знать вес одного кубического метра воды. Вес одного кубического метра воды называется ее объемным или удельным весом и обозначается буквой гамма. Таким образом, весовое водоизмещение корабля можно вычислить по формуле

D= гамма х V (тонн).

Водоизмещение служит мерой плавучести корабля.

Если говорят, что авианосец имеет водоизмещение D = 80 000 т, то это значит, что он обладает плавучестью в 80 000 т, которая уравновешивает вес авианосца Р = 80 000 г. Если удельный вес воды, в которой плавает этот авианосец, гамма = 1 т/куб. м, то он вытесняет объем воды V = 80000 куб. м. В зависимости от количества принимаемых на корабль грузов будет изменяться и водоизмещение корабля. Для военных кораблей нашего флота приняты следующие водоизмещения: порожнем, стандартное, нормальное, полное и наибольшее. Водоизмещение порожнем — водоизмещение полностью построенного корабля со всем вооружением и механизмами, но без личного состава, боеприпасов, снабжения, продовольствия, топлива, масла и воды. Стандартное водоизмещение — водоизмещение полностью построенного корабля, укомплектованного всем необходимым для военного времени, за исключением запасов топлива, масла и котельной воды, но с пресной и забортной водой и маслом в системах механизмов, котлах, теплых ящиках и сточных масляных цистернах, т. е. включая вес механической установки, приготовленной к действию. Нормальное водоизмещение (водоизмещение при официальных испытаниях) — водоизмещение, равное стандартному плюс половина запасов топлива, масла и питательней воды, обусловленных полным водоизмещением. Полное водоизмещение — водоизмещение, равное стандартному плюс запасы топлива, масла, питательной воды, в размерах, обеспечивающих заданную дальность плавания полным и экономическим ходами.

Наибольшее водоизмещение

— водоизмещение, равное стандартному плюс добавочный боеприпас, который корабль может принять на оборудованные для этого места сверх нормального боеприпаса, предусмотренного стандартным водоизмещением, а также плюс запасы топлива, смазочных материалов и котельной воды в полном объеме специально оборудованных для этого цистерн.

Таким образом, на величину водоизмещения влияет количество грузов, находящихся на корабле. На посадку влияет количество грузов и расположение их по длине и ширине корабля. На остойчивость корабля (как мы увидим далее) влияет количество грузов на корабле и их расположение по высоте. Поэтому очень важно знать, какие грузы находятся на корабле, их вес и как они расположены по длине, ширине и высоте корабля. Сведения с перечислением наименований всех составных частей корабля, с указанием их весов и положения центра тяжести их по длине, ширине и высоте корабля, дающие при суммировании полный вес корабля и положение его центра тяжести по длине, ширине и высоте, называются нагрузкой корабля

.

Для точного учета всех составляющих вес корабля, нагрузка корабля, разбивается на разделы, группы, подгруппы и статьи.

Основными разделами нагрузки

являются: 1) корпус, 2) бронирование, 3) вооружение, 4) боеприпас, 5) механизмы, 6) топливо, 7) снабжение и команда,

Вычислению нагрузки корабля уже в процессе проектирования уделяют исключительное внимание. Особый контроль за нагрузкой должен осуществляться во время службы корабля. При стоянке корабля нагрузка должна проверяться ежедневно, во время хода — через каждые 4 часа. На кораблях должна проводиться строжайшая весовая дисциплина. Такой точный учет состояния переменных грузов на кораблях (количество и расположение) необходим не только для того чтобы знать о их наличии, сколько для готовности корабля к борьбе за непотопляемость. Во время плавания часто возникают вопросы, связанные с определением водоизмещения корабля или средней осадки, например: насколько изменится осадка после приема или расходования некоторого заданного груза, какой груз необходимо принять или удалить, чтобы осадка увеличилась или, соответственно, уменьшилась на определенную величину и т. п. Все эти вопросы легко решаются с помощью так называемой кривой объемного водоизмещения, или «грузового размера», выражающей зависимость водоизмещения от осадки. Так, например, на корабль нужно принять груз весом р и определить, как изменится его средняя осадка. По кривой объемного водоизмещения это легко решить, для чего по горизонтальной оси к водоизмещению корабля D до приема груза нужно прибавить вес груза р и в точке А восстановить перпендикуляр до пересечения с кривой грузового размера. Затем через точку Б надо провести горизонтальную линию, которая на оси осадок отсечет новую осадку Т1. Изменение осадки будет:

дельта Т = Т1—Т м.

В практике часто требуется решать вопросы, связанные с изменением осадки, не прибегая к расчетам и справочным материалам. Для этой цели пользуются специальной величиной — числом тонн на сантиметр осадки, т. е. величиной груза в тоннах, изменяющей осадку корабля на один сантиметр. Это число обозначается буквой q и для каждого корабля является вполне определенным. Так, для эскадренного миноносца q = 10—12 тонн/см, для базового тральщика й=2,5—3,0 т/см. Число тонн на сантиметр осадки легко подсчитать, зная площадь ватерлинии S, по формуле

q=0,01 x гамма х S (т/см),

где гамма —объемный вес воды, т/куб. м.

Предположим, что на эсминец принимается груз р = 100 тонн; определить, на сколько изменится средняя осадка эсминца, если q = 10 т/см.

Решение:

дельта Т = p / q = 100 / 10 = 10 см.

Необходимо иметь в виду, что пользоваться числом тонн на сантиметр осадки можно только до тех пор, пока снимаемый или принимаемый груз по весу не превышает 10% водоизмещения корабля. В нормальных условиях на корабли принимаются или снимаются с них обычно так называемые малые грузы, т. е. грузы, имеющие вес менее 10% водоизмещения корабля.

Мы уже установили, что величина погруженного в воду объема корпуса корабля является мерой плавучести. Чем больше этот объем, тем плавучесть больше. В этом смысле весь водонепроницаемый объем корабля, расположенный выше действующей ватерлинии, называется запасом плавучести корабля. В запас плавучести не включается объем надстроек и всех выступающих частей на верхней водонепроницаемой палубе.

На поврежденном корабле из запаса плавучести исключаются объемы, расположенные выше ватерлинии, но принадлежащие поврежденным отсекам, сообщающимся с забортной водой, а также надводные объемы помещений, в которых имеются надводные пробоины.

Запас плавучести

измеряется в тоннах или кубических метрах, а также в процентах от нормального водоизмещения корабля. Надводные корабли имеют запас плавучести примерно 90 — 100% от водоизмещения корабля, подводные лодки — 25—30%. У бронированных кораблей различают еще боевой запас плавучести. Боевым запасом плавучести называется водонепроницаемый объем корпуса корабля, расположенный выше действующей ватерлинии и защищенный броней. При повреждении корпуса корабль остается на плаву в первую очередь благодаря запасу плавучести, который расходуется при затоплении помещений в количестве, равном их объему. Чем больше запас плавучести, тем больше воды может принять корабль, оставаясь на плаву.

Запас плавучести

есть запас жизненной силы корабля и расходовать его нужно крайне разумно. Для более рационального использования запаса плавучести корабль разделяется переборками и палубами на ряд водонепроницаемых отделений. Необходимо помнить, что запас плавучести уменьшается при приеме на корабль грузов сверх штатной нагрузки и главным образом при поступлении на корабль забортной воды через пробоины и незадраенные забортные отверстия.

Сохранение запаса плавучести

в первую очередь обеспечивается прочностью и водонепроницаемостью борта, палуб н главных водонепроницаемых переборок. Поэтому в целях постоянного сохранения запаса плавучести личный состав корабля обязан всегда поддерживать в исправном состоянии все конструкции корпуса, водонепроницаемые двери, иллюминаторы, люки и горловины, трюмы всегда держать сухими, а также удалять за борт лед при обмерзании палуб, рангоута и такелажа. Необходимо строго соблюдать правила задраивания водонепроницаемых закрытий. Пренебрежение этим может закончиться катастрофой.

Вычисление весового водоизмещения судна с грузом

Для определения водоизмещения судна, которое является исходной величиной при расчетах плавучести, составляют таблицу нагрузки масс судна:

- Рк – масса корпуса, в которую входят сам корпус, оборудование судовых помещений, судовые устройства и системы, электрооборудование, средства связи и управления, инвентарь и снабжение;

- Рм – масса механизмов, включающая главные двигатели, валопроводы и винты, вспомогательные механизмы и трубопроводы МКО, запасные части и машинный инвентарь.

- Рг – масса груза и пассажиров с багажом и запасами для пассажиров (провизия, питьевая и мытьевая вода);

- Рт – масса запасов топлива и смазочного масла;

- Рэ – масса экипажа с багажом и запасами для экипажа (провизия, питьевая и мытьевая вода).

Сумма всех составляющих определяет массу судна или его водоизмещение с полным грузом (Displacement):

D = Р к + Р м + Р г + Р τ + Р э

Сумма масс Рк и Рм определяет водоизмещение, которое принято именовать водоизмещением порожнего судна Do (Light ship displacement):

D o = Р к + Р м

Сумма масс Рг, Рт, Рэ определяет массу перевозимого судном валового груза, который принято именовать дедвейтом DWT (Deadweight). Таким образом, дедвейт определяется массой транспортируемых грузов и пассажиров с багажом, запасов топлива, масла, котельной воды, а также экипажа с багажом и запасами провизии, питьевой и мытьевой воды. Дедвейт определяет предельную грузоподъемность судна и равен разности водоизмещений судна с полным грузом и порожнего судна:

D W T = D – D o

Масса грузов и пассажиров с багажом составляет оплачиваемый (коммерчески полезный) груз или чистую грузоподъемность Dч, которая показывает, какое количество грузов можно принять на судно при данной грузоподъемности в зависимости от количества принимаемых на рейс запасов (ΣРзап).

D ч = D W T – Σ Р з а п .

Плавучесть судна

Плавучестью судна — называют способность судна плавать по определенной осадке при заданном количестве находящихся на нем грузов.

На плавающее судно вертикально вниз действуют силы веса (тяжести), пропорциональные нагрузке масс судна, а вертикально вверх — силы гидростатические, пропорциональные массе вытесненной воды.

Результирующая сил веса Р равна сумме сил веса (тяжести) самого судна и всех грузов, находящихся на нем, приложена в центре тяжести (ЦТ) судна в точке G и всегда направлена вертикально вниз.

Результирующая гидростатических сил, определяемых давлением воды на поверхность судна, приводится к вертикальной силе yV, направленной вверх и называемой силой поддержания, или силой плавучести.

Согласно закону Архимеда, вес, или водоизмещение (масса), плавающего тела равны весу или массе вытесненной им воды: P=yV или D = ρV,

где V — объем подводной части судна, м3;

у — удельный вес воды, н/м3 или тс/м3;

D — масса судна, т; ρ — плотность воды, т/м3;

P — вес судна в целом, кН или тс.Cила поддержания yV приложена в центре тяжести подводного объема — точке С, которую называют центром величины (ЦВ).

Объем V называется объемным водоизмещением и служит мерой плавучести.

Следует различать понятия веса и массы судна. Масса выражает инерционные и гравитационные свойства судна, является скалярной величиной и измеряется в тоннах (т). Вес судна является векторной величиной и измеряется в килоньютонах (кН) или тонна-силах (тс). Масса судна в тоннах численно равна его весу в тонна-силах.

Так как под действием сил Р и yV судно находится в равновесии, то необходимо, чтобы эти силы были равны и действовали по одной прямой в противоположные стороны. Если обозначить координаты точек G и С по длине, ширине и высоте судна соответственно хg и хc, yg и ус, zg и zc, то условия равновесия плавающего судна можно выразить следующими уравнениями: P=yV или D = ρV; xg=xc; yg = yc. Так как судно симметрично ДП, то точки G и С должны лежать в этой плоскости, т. е. уg=yc=0. У наводных судов центр тяжести G лежит выше центра величины С, т. е. zg>zc.

Так как объем подводной части корпуса можно выразить через главные размерения и коэффициент общей полноты, т. е. V=δLBT, то водоизмещение (массу) судна можно представить в виде D=ρδLBT. Водоизмещение D (нагрузка масс) и координаты центра тяжести (центра масс) определяются расчетом, учитывающим массу и местоположение отдельных составляющих.

Объемное водоизмещение, а также координаты центра величины С определяют по теоретическому чертежу методом трапеций в табличной форме. Вычисления начинают с определения площади шпангоутов. С этой целью площадь каждого шпангоута разбивают следами ватерлиний на n-е число участков, и криволинейные кромки заменяют прямыми (рис. 2). Расчеты будут тем точнее, чем большее число ватерлинии проведено.

Площадь шпангоута определяется как удвоенная сумма площадей трапеций, вписанных в этот шпангоут.

Далее на прямой в определенном масштабе отмечают теоретические шпангоуты, восстанавливают перпендикуляры и на них также в масштабе отмечают соответствующие площади шпангоутов. Полученные точки соединяют плавной линией, которая характеризует изменение площади поперечного сечения судна по длине и называется строевой по шпангоутам (рис. 3). Если найти площадь фигуры, ограниченной строевой по шпангоутам, то она с учетом масштаба будет равна объемному водоизмещению судна. Площадь строевой по шпангоутам определяется так же, как и площадь шпангоутов.

Строевая по шпангоутам

Объемное водоизмещение можно определить, пользуясь строевой по ватерлиниям, представляющей собой кривую, абсциссы которой в принятом масштабе дают площади ватерлиний в зависимости от осадки. Площадь фигуры, ограниченной строевой по ватерлиниям, в соответствующем масштабе равна объемному водоизмещению по заданную осадку. Площадь ватерлиний, а также площади фигуры, ограниченной строевой по ватерлиниям, находят .так же, как и площади шпангоутов, методом трапеций. Для этой же цели можно использовать специальный прибор, называемый планиметром.

Если для разных осадок определить объем погруженной части корпуса и соответствующее этим осадкам водоизмещение, то можно построить график, называемый грузовым размером (рис. 4). Пользуясь грузовым размером, можно определить изменение средней осадки от приема или расходования груза или по заданному водоизмещению определить осадку судна.

Грузовой размер

Для обеспечения безопасности плавания каждое судно должно обладать запасом плавучести. Под запасом плавучести понимается количество грузов, котороесудно может принять сверх находящихся на нем до полного погружения. Мерой запаса плавучести служит объем надводной непроницаемой части судна от действующей ватерлинии до верхней палубы, имеющей водонепроницаемые закрытия. В этот объем могут входить и надстройки, если они также имеют водонепроницаемые закрытия. В случае попадания воды внутрь корпуса осадка судна увеличивается, но оно остается на плаву.

Запас плавучести зависит от величины надводного борта: чем он больше, тем больше запас плавучести. Исходя из этого Регистр назначает каждому судну в зависимости от его размеров, назначения и района плавания минимальный надводный борт, который фиксируют в «Свидетельстве о грузовой марке», выдаваемом каждому судну.

Обычно запас плавучести составляет 30-50 % водоизмещения, на танкерах 15 — 25%, на лассажирских судах до 100%.